焦點動態

-

歡迎越南胡志明市國際大學 Thi-Thu-Hien Pham 系主任、Le-Giang Tran 助理教授 來訪

2025.11.19 - 2025.11.20

越南胡志明市國際大學 醫學工程學院Thi-Thu-Hien Pham 系主任、Le-Giang Tran 助理教授

來訪交流,期盼雙方深化合作並拓展未來學術與研究發展。

歡迎越南胡志明市國際大學 Thi-Thu-Hien Pham 系主任、Le-Giang Tran 助理教授 來訪more -

放射創新療法與智慧醫療器材工作坊——系列最終場專業匯聚

本院舉辦之系列工作坊,第四場次、亦是最終場壓軸場次的放射創新療法與智慧醫療器材工作坊,在2025 年 11 月 14 日圓滿落幕。放射創新療法與智慧醫療器材工作坊——系列最終場專業匯聚more -

歡迎日本東北大學金屬材料研究所山中謙太Kenta Yamanaka副教授來訪

2025.11.11

日本東北大學金屬材料研究所山中謙太(Kenta Yamanaka)副教授蒞臨參訪

參觀實驗室及研究中心設施,與師生進行醫工領域研究經驗分享與討論。歡迎日本東北大學金屬材料研究所山中謙太Kenta Yamanaka副教授來訪more -

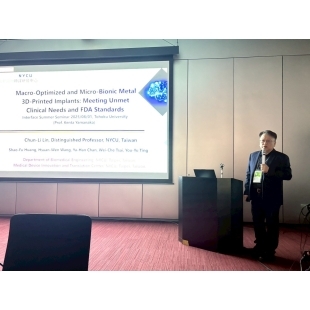

林峻立教授受邀赴日本東北大學「Interface Summer Seminar」專題演講

中心主任林峻立教授,2025/8/1受邀前往日本東北大學,於「Interface Summer Seminar」擔任專題演講貴賓。林峻立教授受邀赴日本東北大學「Interface Summer Seminar」專題演講more -

工作坊圓滿落幕:產學共探感測技術新未來

本次活動集結來自產業界與學術界的專家學者,聚焦於電化學生物感測、微流體晶片、生醫影像及居家照護等領域,深入探討感測技術在臨床應用與創新醫療器材設計中的潛力與挑戰。透過跨領域的對話與交流,為未來智慧醫材的發展注入嶄新動能。工作坊圓滿落幕:產學共探感測技術新未來more -

AI於智慧醫材創新應用工作坊:跨域智慧,創新醫療未來

隨著全球高齡化趨勢加劇,醫療需求與照護挑戰也隨之攀升。而AI技術的快速演進,為醫材研發帶來嶄新契機,從AI精準醫療到臨床決策支援系統,都讓我們看見科技對健康照護的深遠影響。為促進AI技術與生醫工程的交流與創新,本中心與生物醫學暨工程學院於2025年6月2日(週一)主辦「AI於智慧醫材創新應用工作坊」,活動地點為生醫工程館1F階梯教室。AI於智慧醫材創新應用工作坊:跨域智慧,創新醫療未來more -

共創智慧照護新契機【外骨骼與樂齡輔具於醫療照顧之應用工作坊】圓滿落幕

2025.04.14 外骨骼與樂齡輔具於醫療照顧之應用工作坊

由國立陽明交通大學創新醫材轉譯研發中心、生物醫學暨工程學院與台灣生物力學學會共同主辦的「外骨骼與樂齡輔具於醫療照顧之應用工作坊」,於2025年4月14日(一)熱鬧舉行,吸引約150位參與者踴躍出席,涵蓋來自醫療、長照、工程與輔具設計等領域的校外專業人士,以及本校相關科系的師生,充分展現各界對智慧照護議題的高度關注。

本次工作坊重磅邀請醫工、物治、臨床與產業界頂尖講師,深入剖析高齡復健、智慧輔具、外骨骼技術的實證研究與實務經驗!

#晁禾醫療 #臺北醫學大學 #臺北榮民總醫院共創智慧照護新契機【外骨骼與樂齡輔具於醫療照顧之應用工作坊】圓滿落幕more -

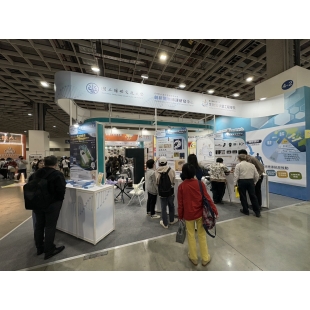

ATLife2025:6大智慧醫療技術亮相

面對臺灣快速邁入高齡社會所帶來的醫療照護挑戰,國立陽明交通大學「創新醫材轉譯研發中心」整合校內跨領域研發成果,於今年4月「臺灣輔具暨長期照護大展」中展出六項智慧醫療技術。這些技術聚焦骨骼健康、神經退化、吞嚥復健、聽力保健等四大主題,全面回應長照與高齡健康照護的迫切需求,展現陽明交大從研究創新走向臨床應用的成果實力。

全自動脊椎側彎智慧診斷系統:守護青少年骨骼健康

針對青少年常見的原發性脊椎側彎,陽明交大生物醫學工程學系劉承揚教授團隊開發全自動3D脊椎側彎重建診斷系統,透過高速掃描與AI分析,能精準預測Cobb角度、即時瞭解病程進展,協助醫師掌握治療時機,未來可廣泛應用於骨科的早期臨床診斷,提早介入治療、定期追蹤與評估。

智慧光學骨質密度儀:無輻射、1分鐘完成檢測,骨鬆篩檢邁向新世代

為因應銀髮社會與骨質疏鬆帶來的醫療挑戰,陽明交大光電工程學系孫家偉教授領軍研發「智慧光學骨質密度儀」,以近紅外光結合人工智慧演算法,打造全臺首創、無輻射、非侵入、免抽血的骨鬆初篩利器。檢測過程僅需1分鐘,即可完成骨質密度評估,特別適合應用於基層診所、社區據點、長照機構等第一線場域,全面推升骨鬆早期發現率,有助降低骨折與失能風險,強化國民健康防線。

CogiCare阿茲海默症快篩裝置:20秒完成高準確度檢測

智醫電工程研究所陳榮治教授團隊克服了阿茲海默症早期診斷的難題,開發CogiCare創新裝置,臨床試驗結果證實僅需少量檢體(<100 μL),20秒內即能完成多種神經退化指標(如GFAP、Aβ比值、p-Tau217、p-Tau181)之電化學分析,準確率高達100%。相較傳統量表檢測(MMSE)耗時冗長,此系統具備快速、低成本、易攜帶等特性,已獲臺美多項專利,為臨床與居家快篩開創全新解方。

退化性關節炎檢測晶片系統:5分鐘完成血液快篩

傳統關節炎診斷多依賴影像檢查,無法掌握分子變化。陽明交大生物科技系陳文亮教授團隊開發晶片式血液檢測技術,僅需20微升血液、5分鐘即可完成COMP生物標誌物定量分析,具備高穩定性、即時性與臨床應用潛力。已符合ISO 13485規範,進入量產與試驗階段,未來可協助醫師提早診斷、即時介入治療。

吞嚥障礙訓練器:結合量測與復健,助高齡者重拾進食能力

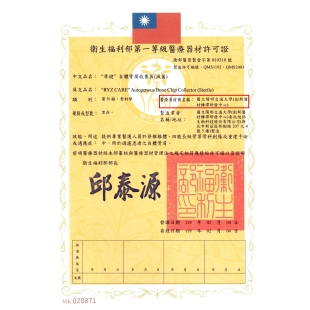

因應高齡者常見的吞嚥障礙問題,陽明交大生物醫學工程學系林峻立教授與高雄醫學大學口腔衛生學系劉秀月教授團隊共同研發出結合「舌壓量測」與「肌力訓練」功能的一體化系統,為臺灣首例取得醫材證照(衛部醫器製壹字第009500號)並上市之產品。搭配解剖型咬嘴設計及後續開發APP藍芽連接,不僅便於醫療院所使用,也適用於居家復健,目前已於多家大型醫院臨床導入,累積千筆高齡族群數據,建立全臺首個舌壓資料庫。(*Diagnostics, 11(3), 489, 2021.)

REHEAR AI聽力技術:打破助聽器門檻,打造智慧個人聽力補償

陽明交大賴穎暉教授團隊與瑞音生技合作開發「REHEAR AI」聽力技術,整合免隔音室檢測、AI 降噪與個人化聽覺補償技術。使用者透過專屬耳機與 App,10分鐘即可完成專業級聽力檢測並完成個人化聽覺補償設定;相關技術也經臨床驗證,精準度媲美傳統設備。此技術旨在為高齡及聽損者提供即時、個人化的聽力照護,打破傳統助聽器門檻,促進聽力保健普及。

陽明交大創新醫材轉譯研發中心林峻立主任表示,此次參展不僅展現學術研究轉譯為實用技術的成果,也盼能促進與產業界及醫療機構的合作,加速高齡健康與長照科技的應用落實。未來中心將持續以「研究創新 × 臨床實證 × 社會應用」為目標,推動校內研發成果商品化與臨床落地,共創永續的智慧健康願景。

報導連結:工商時報

青少年原發性脊椎側彎智慧診斷系統

智慧光學骨質度密儀

CogiCare

退化性關節炎檢測系統

微小壓力換能器

非處方助聽器ATLife2025:6大智慧醫療技術亮相more -

手術廢液煉金術! 國立陽明交通大學與奇美醫院攜手共同開發 「自體骨屑收集器」取得TFDA上市許可

骨科手術過程中,常須對骨頭進行塑形(Bone Shaping),並配合骨科手術沖洗(Orthopedic Surgical Irrigation),保持傷口清潔與手術視野。然而,在切削骨頭的過程中,許多寶貴的骨碎片/骨粉,常隨著沖洗液體透過真空吸引裝置(Vacuum Suction Device)作為廢液而排除。

小發明大創舉「自體骨屑收集器」,安裝簡便,僅需連接於廢液桶的抽吸管與真空吸引裝置之間,不用任何動力且可接於臨床常規轉接頭,即可從骨科手術沖洗之廢液到達廢液桶之前,自動過濾自體骨,留住碎骨同時排除廢液。自體骨屑收集器設計有自動分層功能,可過篩出大、小顆碎骨,以供醫師臨床後續補骨手術使用。因此可將手術廢液轉化為有價值的自體骨粉,促進骨修復與再利用。

奇美醫院黃建榮醫師表示,人工骨粉與異體骨成本高且可能導致排斥與流失。相較之下,自體骨具優異的生長與癒合能力,但需取自患者其他部位,挖東牆補西牆,影響健康骨質。若能回收利用自體骨,植入骨折部位,不僅促進癒合,還能減少替代骨的額外負擔,為患者帶來福音。

陽明交大創新醫材轉譯研發中心主任林峻立教授表示,本產品結合中心研發能量與奇美醫院常見之臨床需求,經過中心設計、製造、功能性測試及生物相容性評估,並成功取得TFDA上市許可(衛部醫器字壹字第010310號)。研發團隊經反覆試驗,確保安全有效並提升手術效率。產品特別設計分層濾網,可自動篩選不同大小的骨碎片,減少醫師手動挑選碎骨,並適應各種補骨需求。有別於市售產品,醫師須從過濾物中慢慢挑選碎骨。為臺灣首創且唯一國產骨屑收集之上市醫療器材。

臨床需求出發,臨床應用落地為陽明交大創新醫材轉譯研發中心秉持核心理念,專注於開發兼具安全性與有效性的醫療產品,本產品的研發與應用正是理念實踐的成功典範。本產品除取得TFDA上市許許可,也已成功取得中華民國專利,並於奇美醫院進行臨床試驗,成功應用於脊椎融合與股骨骨折手術並已將結果發表於國際學術期刊 (Expert Review of Medical Devices)。為學術單位與醫院及產業合作成功開發醫療器材的典範,對推動創新醫材研發提升全球醫療競爭力有重要貢獻。

報導連結:中時新聞網手術廢液煉金術! 國立陽明交通大學與奇美醫院攜手共同開發 「自體骨屑收集器」取得TFDA上市許可more -

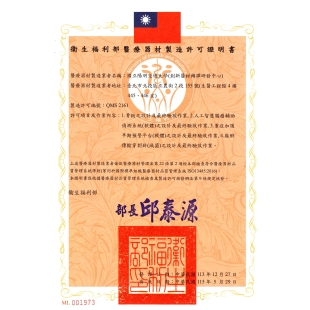

陽明交大醫材研發再創高峰,三大創新技術通過QMS認證

陽明交大醫材研發再創高峰 三大創新技術通過QMS認證

陽明交通大學繼2023年6月以個製化植入物設計-骨板取得QMS(品質管理系統)認證後,2024年再度展現研發實力,並於日前正式獲證,成為國內少數同時擁有多品項QMS認證及醫療器材製造商及販賣商許可證的大學,這不僅展現陽明交大在醫材研發與商業化上佔有重要地位,也為深化產學合作奠定堅實基礎。

創新醫材轉譯研發中心主任林峻立教授表示,努力持續推動陽明交大的QMS認證主要是要縮短和產業界的落差,以往學校和醫院在醫療器材研發過程中通常忽略製造端、品質系統及臨床前法規測試等而無法商業化及進入臨床應用,學校若能有多項醫療器材的QMS認證將可直接技術移轉給相關廠商,大幅縮短產品上市時間。

林峻立教授表示,陽明交大創新醫材轉譯研發中心秉持「臨床需求出發,臨床應用落地」的核心理念,除了追求技術突破,更專注於開發兼具安全性與有效性的醫療產品。目前中心團隊研發產品包含高階植入物、各種智慧醫材及診斷輔助軟體類產品,中心已取得多項第一級及第二級醫材查驗登記許可,藉由此次多項產品再取得QMS認證,陽明交大有效縮短醫材從設計到市場的開發時程,平均可為廠商節省約一至兩年時間,不僅加速醫材上市流程,解決過往學術成果難以快速商業化的痛點,更提升技術移轉價值,為產學合作樹立了全新典範。

中心現階段仍有多項產品在籌備申請QMS認證中,未來將持續推動更多創新醫材的研發與應用,並與產業界攜手合作,打造安全、有效且具有市場競爭力的醫療產品,為全球醫療領域注入源源不絕的創新能量。

相關新聞連結:〔中時新聞網〕

〔經濟日報〕

《吳育德教授團隊》

生醫光電所吳育德教授團隊所開發的「人工智慧腦瘤輔助偵測系統(DeepBT Detector)」,為國內首批准的二類軟體醫材,是套多腦瘤圈註的智慧醫材軟體,該系統運用AI技術,能自動偵測與圈註腦腫瘤磁振造影影像病灶,提升診斷效率,減少醫師手動操作的耗時與人力負擔。

《楊智傑教授團隊》

陽明交大醫學系及臺北榮總楊智傑教授團隊所開發的「重症加護早期預警平台(NEXUS-AI)」,為敗血症早期預警人工智慧模型,透過AI閉鎖式演算法,可於6小時內提供敗血症的預警,協助加護病房醫療人員進行精準診斷與治療,顯著提升重症患者的治療效果。

《江惠華教授團隊》

醫工系江惠華教授團隊開發「麻醉傳輸穿刺針」,能解決臨床胸腔區域麻醉穿刺時,針尖影像不清晰與肥胖患者不易施作的問題,克服傳統麻醉施行上的限制,提升穿刺精準度與安全性。陽明交大醫材研發再創高峰,三大創新技術通過QMS認證more -

ZwickRoell 新加坡商茲韋克瑞爾/塑膠工業技術發展中心來訪中心

2024.11.05 歡迎ZwickRoell、塑膠工業技術發展中心來訪

新加坡商茲韋克瑞爾私人有限公司|潘東生 總經理

新加坡商茲韋克瑞爾私人有限公司|黃映雪 業務經理

塑膠工業技術發展中心|薛光瑩 副總經理

中心主任林峻立教授帶領貴賓參訪「醫療植入物功能性測試實驗室」

實地瞭解學術機構提供檢測服務的現況ZwickRoell 新加坡商茲韋克瑞爾/塑膠工業技術發展中心來訪中心more